Wie emotional aufgeheizt der Konflikt USA-Russland bereits ist, dokumentieren einige verbale Entgleisungen aus jüngster Zeit. Zunächst bezeichnete Barack Obama Russland in einer Rede vor dem UNO-Sicherheitsrat so wie die tödliche Ebola-Seuche und die IS-Terroristen in Syrien und im Irak als die drei größten aktuellen Gefahren für die Menschheit.

[[image1]]Daraufhin schlug der bereits 83-jährige Ex-Kreml-Chef Michail Gorbatschow in einem Radiointerview prompt zurück: „Es gibt heute eine große Seuche – und das sind die Vereinigten Staaten und ihr Führungsanspruch“. Schließlich legte der polnische Nationalheld Lech Walesa auf seine urtypische Weise noch eins drauf, als er Nuklearwaffen für sein Land forderte, um sie „in die richtige Richtung aufzustellen“. Die lapidare Begründung: „Wenn Putin uns mit Worten wie ‚Vorsicht, ich habe Atomwaffen‘ bedroht, dann muss die Nato bereit sein zu antworten: ‚Wir haben doppelt so viele‘ “.

Solche in höchstem Maße entbehrlichen Wortspenden, die noch dazu von drei ehemaligen Friedens-Nobelpreisträgern stammen, sind alles andere als geeignet, die eigentlichen Probleme auch nur halbwegs in den Griff bekommen zu können. Mit aggressivem Säbelgerassel und gegenseitigen Anschuldigungen und Bedrohungen wird es mit Sicherheit nicht möglich sein, die massiven wirtschaftlichen Rückschläge in jüngster Zeit, die sich nur allzu rasch zu einer veritablen Weltwirtschaftskrise auswachsen könnten, noch rechtzeitig zu parieren. Dass Russland nach der Krim-Annexion in Folge der westlichen Sanktionen in eine schwere Bredouille gerasselt ist, mag ja zwar vielen noch relativ gleichgültig sein. Die dramatische Rubel-Abwertung, der Kapitalabfluss aus Russland, der sich heuer auf bis zu 100 Milliarden Dollar belaufen könnte, eine Inflationsrate von acht Prozent oder das Absacken der Direktinvestitionen im Land gleich um 60 Prozent sind jedoch Alarmzeichen, die wahrlich nicht bloß die russische Bevölkerung betreffen. Kreml-Chef Putin, der sich auch darüber Gedanken machen müsste, dass die russische Volkswirtschaft im Ausland mit 730 Milliarden Dollar verschuldet ist, ist sich natürlich darüber im Klaren, dass sein krisengebeuteltes Land viele Staaten automatisch in einer gefährlichen Abwärtsspirale mitreißen würde.

Am meisten stört Russlands missliche Lage wohl die Oligarchen. Laut einer kürzlich von der Schweizer Großbank UBS veröffentlichten Studie gibt es in Putins Reich immerhin 114 Dollar-Milliardäre. Sie sind nicht nur stinkreich, sondern auch sehr einflussreich. Allein in Moskau leben 85 Selfmade-Reiche, die im Schnitt 52 Jahre alt sind und insgesamt 307 Milliarden Dollar horten – rund sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Die russische Metropole rangiert damit nach New York (103 Milliardäre) bereits auf Platz zwei. Es wäre wünschenswert, dass die von der Isolation des Landes betroffenen Oligarchen den Druck auf den starrsinnigen Präsidenten dermaßen verstärken, dass sie ihn letztlich zum Einlenken bewegen können. Schon deutlich weniger ist von den 18 Dollar-Milliardären in der wirtschaftlich darniederliegenden Ukraine zu erwarten – das sind übrigens zwei weniger, als es in Österreich gibt. Der dortige Geldadel wird derzeit auf ein Vermögen im Gesamtausmaß von 52 Milliarden Dollar geschätzt. Die ukrainischen Oligarchen versuchen die verworrene Situation im Lande so gut es geht zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen, wobei ein starker Einfluss auf die Politik nach wie vor das probateste Mittel ist.

Prognosen sind Wunschdenken

Eines ist jedenfalls klar geworden: Die Strafmaßnahmen gegen den Westen, mit denen Moskau auf die Sanktionen aus Brüssel und Washington geantwortet hat, zeigen bereits großflächig Wirkung – nicht bloß bei den exportierenden Konzernen in großen Industriestaaten wie Deutschland oder Italien, sondern naturgemäß etwa auch bei zahlreichen Betrieben in Österreich, Schweden oder Finnland, die im Begriff sind, auf einem nicht unwichtigen Absatzmarkt stark an Terrain zu verlieren. Auch in den ost- und südosteuropäischen Ländern ist Hochspannung angesagt, weil der ohnedies schon langsame Aufschwung in Europa nunmehr weiter beeinträchtigt wird. Die Prognosen, die etwa das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) noch vor einigen Monaten für die mittel-, ost- und südosteuropäischen Länder (MOSOEL) erstellt hat, mussten mittlerweile kräftig nach unten revidiert werden. Am ärgsten ist davon naturgemäß die Ukraine betroffen, wo die Wirtschaft heuer um bis zu zehn Prozent schrumpfen wird. Die kriegsbedingten Schäden im Donbass-Gebiet werden vorerst auf sechs Milliarden Euro oder sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts geschätzt.

Auch die baltischen Republiken müssen sich wegen ihrer direkten und indirekten Abhängigkeiten von Russland auf harte Zeiten gefasst machen. Das im August vom Kreml verhängte Importverbot von Fleisch, Milchprodukten, Obst, Gemüse und Fisch aus der EU etwa – insgesamt geht es dabei um mehr als fünf Milliarden Euro – wird Litauen, das im Gegenzug fast ein Drittel aller Güter aus Russland bezieht, am stärksten treffen. Polen spürt natürlich ebenfalls bereits unliebsame Auswirkungen, obendrein haben sich auch jene Balkanländer, die besonders auf eine budgetäre Sparpolitik setzen – nämlich Kroatien, Serbien, Albanien und Kosovo – ebenfalls auf eine Rezessions- oder bestenfalls Stagnations-phase einzustellen. Die breite Palette an konjunkturellen Bremsfaktoren – sie reicht vom militärischen Konflikt in der Ukraine bis hin zu den Jahrhundert-Überschwemmungen am westlichen Balkan – lässt die aktuellen Wachstumsprophezeihungen der Wirtschaftsforscher derzeit zu Wunschdenken schrumpfen: Die recht erfreulich klingenden BIP-Prognosen für heuer – Lettland: 3,8 %, Litauen: 3 %Polen: 3,2 %, Rumänien: 2,5 %, Slowakei: 2,3 %, Tschechien: 2.1 % – werden wohl nicht zu halten, Abstriche nicht zu vermeiden sein.

Dass es im Osten schon im Vorjahr nicht besonders rund gelaufen ist, belegt etwa das soeben von der Kreditversicherung Coface publizierte CEE-Ranking der Top 500-Konzerne: Diese sind zu 60 Prozent in drei Ländern beheimatet – Polen, Ukraine und Ungarn – und mit einem Gesamtumsatz von 644 Milliarden Euro sowie 2,5 Millionen Beschäftigten ein tauglicher Wirtschaftsindikator. 2013 hatten vier von zehn Ost-Riesen Umsatzrückgänge hinzunehmen, die wie im Fall des polnischen Strabag-Ablegers oder der ungarischen Nokia-Tochter fast 25 Prozent ausmachten, in anderen Fällen sogar noch mehr. Rund 40 Prozent der erfassten Betriebe mussten Personal abbauen, darunter Fiat in Polen fast ein Drittel, Panasonic in Tschechien ein Viertel und die OMV Bulgarien ein Fünftel der Belegschaft. Rund 100 östliche Großunternehmen schrieben im vergangenen Jahr rote Zahlen, wobei die ukrainische Naftogaz mit minus 930 Millionen Euro für den Negativrekord sorgte. Bei den – häufig nur geringfügig – profitablen Top-Firmen ist der Nettogewinn immerhin in 218 Fällen gesunken.

Die große Geduldsprobe

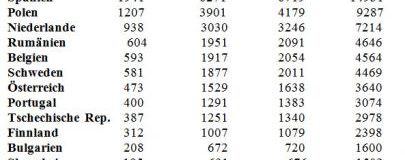

So wie die größten Unternehmen müssen sich auch die Einwohner in den ost- und südosteuropäischen Ländern darüber im Klaren sein, dass die Zeiten hart bleiben, womöglich sogar noch härter werden – nicht nur in der Ukraine, deren Zukunft völlig ungewiss ist, nicht bloß in Serbien, wo die Arbeitslosenquote schon 25 Prozent beträgt, und nicht allein in Kroatien, wo die Rezession schon seit fünf Jahren andauert: Der Aufholprozess, um sich schrittweise dem westlichen Wohlstandsniveau anzunähern, ist ein Vierteljahrhundert nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, praktisch zum Erliegen gekommen. Die Firma RegioData präsentierte dazu kürzlich in ihrer Untersuchung „Konsumausgaben Europa“ eine Reihe interessanter Fakten: In Slowenien, das als wohlhabendstes Land in der Region gilt, beträgt die Kaufkraft eines durchschnittlichen Bürgers erst 46 Prozent des österreichischen Vergleichswerts – in Zahlen: 9.270 Euro pro Jahr gegenüber 20.000 Euro in Österreich. Die Preise im südlichen Nachbarland liegen jedoch schon bei 78 Prozent des Österreich-Niveaus. Noch eklatanter sind die Unterschiede zwischen Kaufkraft- und Preisniveau beispielsweise in Kroatien (23 % zu 64 %) oder in Rumänien (16 % zu 54 %).

Das heißt: Die Osteuropäer können sich weitaus weniger leisten, was nicht zuletzt mit der unterschiedlichen Ausgabenstruktur zusammenhängt. Der durchschnittliche Österreicher gibt ein Drittel seiner Ausgaben für Fixkosten wie Wohnen und Nahrungsmittel aus und kann sodann noch über rund 40 Prozent für private Ausgaben wie Non-Food-Konsumgüter, Urlaubsreisen, Bildungszwecke, Gesundheit, Kommunikation etc. Verfügen. Ein Rumäne hingegen, dem ohnedies nur 16 Prozent des Österreichers – 3.230 Euro pro Jahr – zur Verfügung stehen, hat 45 Prozent an Fixkosten zu tragen, womit ihm schlussendlich nur 27 Prozent für private Konsumfreuden verbleiben. Der Lebensstandard der so genannten breiten Masse steigt also in den ost- und südosteuropäischen Ländern beileibe nicht so spürbar an wie erwartet. Die Bevölkerung in diesen Staaten, die im EU-Vergleich fast durchwegs Nachzügler sind, ist mit eine Reihe unliebsamer Fakten konfrontiert, die ihre Existenz laufend erschweren: Die aus Brüssel geforderten Sparkurse, zusätzliche steuerliche Belastungen, steigende Arbeitslosigkeit, kaum Wirtschafts-wachstum, stagnierende Löhne, steigende Preise – das alles ergibt einen Fakten-Mix, der den Bürgerinnen und Bürgern eine immense Geduldsprobe abverlangt. Ihre Devise muss weiterhin lauten: Bitte warten. Aus ihrer Sicht ist es daher umso unerträglicher, wenn ehemaligen Friedens-Nobelpreisträger nichts anderes einfällt, als politische Konflikte mit dümmlichen Aussagen noch anzuheizen…

EU-Infothek.com

EU-Infothek.com